“Una sofisticata sperimentazione di architettura e design”, così Alessandro Mendini, allora direttore artistico di Alessi, definì il progetto Tea & Coffee Piazza, in cui 11 “architetti puri”, che non si erano mai cimentati con l’industrial design, vennero invitati a progettare una sorta di “paesaggio casalingo”, ovvero sevizi da tè e da caffè, in cui la teiera, la lattiera e la zuccheriera comparivano quali edifici in miniatura, ospitati su un vassoio che fungeva da minuscola piazza. Ne nacquero undici set in argento che vennero prodotti in un’edizione limitata di 99 esemplari ciascuno.

Così, in proposito, Mendini: “Ho sempre pensato che l’interazione fra le discipline omologhe sia non solo una ginnastica, ma anche un metodo molto utile per l’ossigenazione del loro divenire. In particolare fra l’architettura (grande) e il design (piccolo), l’idea di lavorare sul paradosso fra le misure, sul cambiamento vertiginoso di scala e sull’incrocio di funzioni tra loro lontane.”

Il progetto, realizzato nell’arco temporale compreso fra il 1979 e il 1983, vide all’opera: Michael Graves, Hans Hollein, Charles Jencks, Richard Meier, lo stesso Mendini, Paolo Portoghesi, Aldo Rossi, Stanley Tigerman, Oscar Tusquets, Robert Venturi, e Kazumasa Yamashita. Culla dell’esperimento fu la neonata Officina Alessi, che aveva in Ettore Sottsass il proprio coordinatore d’immagine.

Nell’introduzione al catalogo dell’omonima mostra in cui si presentavano al pubblico i risultati della ricerca, Mendini ne descrisse l’ambito come “un luogo molto libero di ricerca linguistica, da offrire ad architetti e designer, dove elaborare e proporre metodi, forme e tipologie sperimentali nel vivo dell’attuale dibattito sul neo e post modernismo, e sulle istanze del nuovo design italiano e internazionale”.

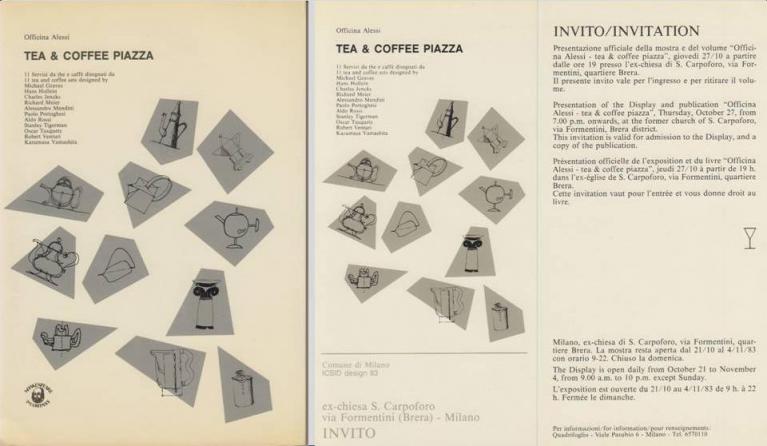

La mostra si tenne tra l’ottobre e il novembre 1983 in contemporanea in due sedi: a Milano nell’ex chiesa di San Carpoforo, con l’allestimento di Hans Hollein (un grande muro a campate, riecheggiante gli acquedotti romani antichi, divenuto un must) e la curatela dello stesso Mendini; e a New York, alla Galleria Max Protetch. Per sondare la reazione del pubblico e della critica vi erano però già state alcune anteprime, che avevano riscosso un notevole successo sia di pubblico che di critica, e precisamente: nel 1982 ad Hannover, con il titolo: “Provokationen, Design aus Italien ein Mythos Geht neue Wege”; a Zurigo, nei primi mesi del 1983, intitolata: “Design-Formgebung für Jedermann. Typen und Prototypen” e un’altra a Todi. L’unanime favore accordato alle anteprime fu confermato anche alle mostre di Milano e di New York, arrivando ad innescare uno stimolante ed efficace dibattito in seno al mondo del design, in parte concernente il ricorso al linguaggio postmoderno, ma soprattutto relativo al concetto di multiplo d’arte, ovvero di oggetto d'uso “firmato", che interessò tutto l’arco degli anni ottanta e i prodromi del decennio successivo.

A sinistra: il catalogo della mostra Tea & Coffee Piazza, progettato da Bruno Munari con foto di Aldo Ballo. La mostra si è tenuta a Milano presso la chiesa di San Carpoforo, nel 1983; a destra: il biglietto d’invito.

L’evento generò emuli illustri, infatti sia Knoll che Rosenthal Studio-line Einrichtung, negli stessi anni ottanta, chiamarono a raccolta un pool di architetti famosi (tra cui molti italiani, quali: Gae Aulenti, Cini Boeri, Angelo Mangiarotti, Vico Magistretti, Lella e Massimo Vignelli ed altri) a disegnare tavoli, sedie e divani per i loro marchi. Purtroppo questo esperimento ha avuto una messa in produzione piuttosto rapsodica, cosicché, sebbene i progetti fossero tutti di elevata qualità, soltanto pochissimi sono stati realizzati e sono quindi noti (come ad esempio la sedia Pan di Magistretti). Ne parlo con cognizione di causa, essendone stata personalmente testimone, in quanto la maggior parte dei prototipi furono realizzati nella bottega di mio padre. Alcuni di questi ultimi, con relativa documentazione, si trovano oggi conservati presso gli Archivi Storici del Politecnico di Milano, altri sono emigrati negli USA per essere esposti in un museo in corso di realizzazione dedicato alla figura di Pierluigi Ghianda.

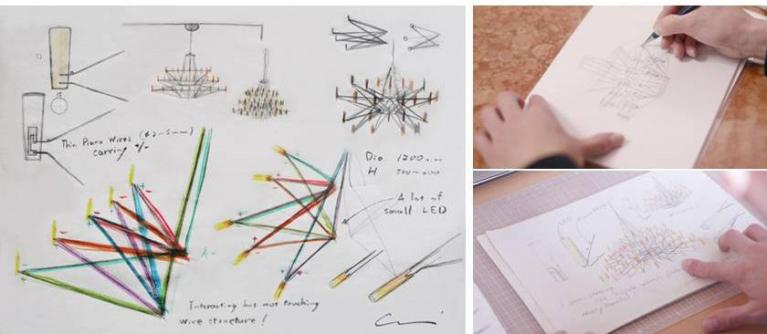

A sinistra: Triennale di Milano, aprile-maggio 2003, la mostra “Tea & Coffee Towers” allestita da Hans Hollein con la curatela di Alessandro Mendini ha presentato al pubblico 22 servizi da te e caffè disegnati da altrettanti architetti provenienti da 10 nazioni. A destra: il catalogo in due DVD della rassegna, contenente le interviste ai protagonisti, edito da Corraini.

A vent’anni dalla sua prima esposizione al pubblico, il progetto Tea & Coffee Piazza, trasformatosi nel percorso metaprogettuale “Tea & Coffee Towers”, teso a favorire l'interazione tra le due discipline di architettura e design, fu ripresentato alla Triennale di Milano (9 aprile - 4 maggio 2003), allargato alla partecipazione di 22 architetti provenienti da 10 nazioni (William Alsop, Wiel Arets, MVRDV, Gary Chang, UN STUDIO, Greg Lynn Form, Thom Mayne Morphosis, Tom Kovac, Deszö Ekler, Toyo Ito, Doriana e Massimiliano Fuksas, Dominique Perrault, Future Systems, Juan Navarro Baldeweg, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, David Chipperfield, Alessandro Mendini), con catalogo in DVD edito da Corraini, contenente le interviste ai progettisti intervenuti.

Per rispettare la tradizione, l’anno precedente vi era già stata un’anteprima, nientemeno che alla Biennale di Venezia, diretta da Deyan Sudjic. In quell’occasione furono esposti al pubblico 20 progetti di servizi da te e caffè oltre ad otto modelli in scala 1:100 di edifici a torre alti cento piani.

L’allestimento in Triennale venne di nuovo affidato ad Hans Hollein, che ripropose, ovviamente con le dovute modifiche per adattarlo alla sede diversa, quello storico del 1983: un lungo muro bianco con vetrine ad arco illuminate da neon azzurri. La curatela della mostra e il coordinamento del progetto furono ancora di Alessandro Mendini che ha dichiarato: “Il senso della costruzione e della composizione architettonica da un lato, e della simbologia e del rituale casalingo dall’altro, sono stati la base su cui sia gli 11 autori della prima edizione del Tea & Coffee Piazza, sia i 22 attuali hanno elaborato i loro progetti per Tea & Coffee Tower”.

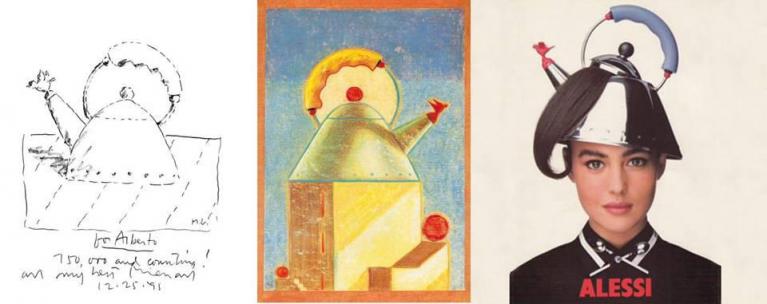

Michael Graves, Tea & Coffee Piazza per Alessi, 1979.

Proprio in questo clima ha avuto origine la collaborazione di Michael Graves (1934 - 2015) con Alessi, che iniziata nel 1979, in occasione di “Tea & Coffee Piazza”, è continuata con la creazione di altri oggetti, tra cui, nel 1985 quella di un pezzo che si è fatto immediatamente notare ottenendo fin dal suo apparire sul mercato un largo consenso di pubblico. Si tratta del noto bollitore 9093, quello con l’uccellino rosso che twitta (ante litteram) non appena l’acqua inizia a bollire.

Realizzato in acciaio inox lucido, in una forma troncoconica con rastrematura a 45° e manico circolare in tondino d'acciaio con salvamano in materiale plastico (PA) azzurro, è immediatamente assurto ad icona del linguaggio postmoderno progettuale, di cui Michael Graves è stato uno dei più insigni protagonisti con la sua inconfondibile architettura. Nella forma del 9093, infatti, si fondono in un perfetto ed equilibrato connubio, non privo di una certa dose di ironia, echi Art Déco e reminiscenze dell'arte precolombiana a suggestioni della Pop Art e del lessico dei cartoon. Ed è proprio da questa gradevole contaminazione linguistica che trae origine il successo di questo bollitore, che se pure di forma inconsueta, finisce per avere qualcosa di piuttosto familiare ma soprattutto di accattivante che lo rende simpatico d'acchito.

Due disegni di Michael Graves del bollitore 9093. A destra: Monica Bellucci in una pubblicità per il 9093 di Alessi, tratta da una brochure progettata dallo Studio Sottsass Associati, 1990 circa.

Per celebrare i trent'anni di successi del suo bollitore 9093, divenuto un best-seller, Michael Graves ha progettato una variante del mitico uccellino, mutatosi per l’occasione in Tea Rex, ovvero in un drago color vede giada che, nella cultura cinese, molto cara al progettista, è simbolo di forza e di fortuna.

Per saperne di più: il postmodernismo in architettura è una tendenza nata in America agli albori degli anni Sessanta che professa un deliberato rifiuto sia della critica all’ornamento predicata dall'architettura moderna, che della sua assenza di cromatismo, nonché del funzionalismo e delle forme pure proprie del razionalismo, rimpiazzate da un disinvolto repêchage di altre forme policrome liberamente desunte – ovvero in modo acritico e astorico – dall’architettura di ogni epoca e di ogni cultura, ironicamente combinate tra loro in un intenzionale paradosso.