Niente come la noia è contagioso: la noia spande la sua patina grigia ovunque si posi. Così, invitata a discorrere su noia e bambini, come prima reazione mi sono un po’ preoccupata. E per due ragioni: non solo la noia è contagiosa, ma ultimamente, in ambito pedagogico, sempre più spesso si sente affermare l’importanza della noia, la sua riscoperta, la necessità di riconsegnare i bambini alla sua esperienza, passaggio necessario alla scoperta dell’avventura. Ma quando si comincia a sentire ripetere qualcosa troppo spesso, il rischio della noia è dietro l’angolo.

La noia quale terreno fertile per l’immaginazione è testimoniata in molta letteratura per ragazzi, basti per tutti l’esempio di Alice in Wonderland, le cui mirabolanti avventure hanno inizio con lo spalancarsi di una voragine di noia che sconfina nel torpore e quindi nel sogno:

«Alice cominciava a essere veramente stufa di star seduta senza far nulla accanto alla

sorella, sulla riva del fiume. Una o due volte aveva provato a dare un'occhiata al libro che

sua sorella stava leggendo, ma non c'erano né figure né filastrocche. "Che me ne faccio d'un

libro senza figure e senza filastrocche?" pensava Alice.

A dire il vero non era possibile pensare molto, perché faceva così caldo che Alice si sentiva

tutta assonnata e con le idee confuse: adesso si stava chiedendo se valesse la pena di alzarsi a raccogliere fiori per fare una ghirlanda di margherite, quando ecco che improvvisamente le passò proprio davanti un Coniglio Bianco con gli occhi rosa. La cosa non sembrò troppo strana, ad Alice. Non le parve neppure troppo strano che il Coniglio dicesse tra sé: "Povero me, povero me! Arriverò troppo tardi!" Solo in un secondo tempo, quando ripensò a questo fatto, Alice si

rese conto che avrebbe dovuto meravigliarsene; sull'istante le sembrò addirittura una cosa

naturale.»

![Stephanie Bracciano, Down the Rabbit Hole.]()

Stephanie Bracciano, Down the Rabbit Hole.

![Tim Burton, Alice in Wonderland, 2010.]()

Tim Burton, Alice in Wonderland, 2010.

Ma la noia è subdola, così, benché sia comprensibile, in tempi di iper organizzazione del tempo, esortare i bambini a riappropriarsi della ‘benedetta’ noia, consegnare un concetto, per quanto buono, a una sistematica ripetizione, significa offrirlo alla diabolica facoltà della noia di disinnescarlo, renderlo inutilizzabile, in sostanza di cancellarlo.

Repetita iuvant sed stufant, recita un motto latino. Oggi i mezzi di comunicazione di cui siamo dotati, insieme alla possibilità di usarli individualmente, rendono consistente il pericolo di bruciare ogni messaggio in tempi brevi: più che un pericolo una certezza. Bisognerebbe pensarci bene, pertanto, prima di fare entrare un’idea, un’esperienza, un pensiero, nel meccanismo bulimico della comunicazione collettiva che come approccio alla conoscenza del mondo ha una rapida, rapace e vorace appropriazione, seguita da un altrettanto rapido, rapace e vorace consumo. Le idee, non tutte, ma quelle migliori e più degne di vita, infatti, sono delicate, vivono in habitat calibrati e complessi. Tolte dai loro contesti vitali, in questo processo di iper scrittura, durano poco, si riducono a ombre, deperiscono, e finiscono in niente, scomparendo senza lasciare di sé, paradossalmente, traccia o memoria.

Se nelle fiabe l’avvio di ogni avventura è un’infrazione a una regola, la rottura di una prescrizione che trova la sua conferma nell’ordine inalterabile delle cose, naturale e divino, nella letteratura moderna per ragazzi è invece la noia il più delle volte a essere il motore della storia, spingendo i protagonisti oltre l’orizzonte quotidiano, superando l’appartenenza alla propria classe sociale e alla propria cultura familiare. La noia, infatti, eccezion fatta per qualche principessa precipitata nella tristezza, è sconosciuta nel mondo arcaico e contadino delle fiabe popolari, sostanzialmente teso ad assicurarsi la sopravvivenza.

Fra fiaba e romanzo moderno ciò che è accaduto è la nascita della società industriale, l’avvento della classe borghese, con tutto ciò che durante questo passaggio si è verificato: riorganizzazione del lavoro, della famiglia, della società, del costume.

Dunque, se nella fiaba è l’ordine della vita stessa e delle sue inamovibili gerarchie che si sovverte contravvenendo a regole, princìpi e promesse, nel racconto e nel romanzo moderno sono il tempo fortemente organizzato della scuola e della famiglia, e il comportamento rigidamente regolamentato prescritto dalla società, l’oggetto della rivoluzione. E lo sono proprio a partire dall’esperienza della noia, figlia di quella grande novità che è stata la nascita del tempo libero.

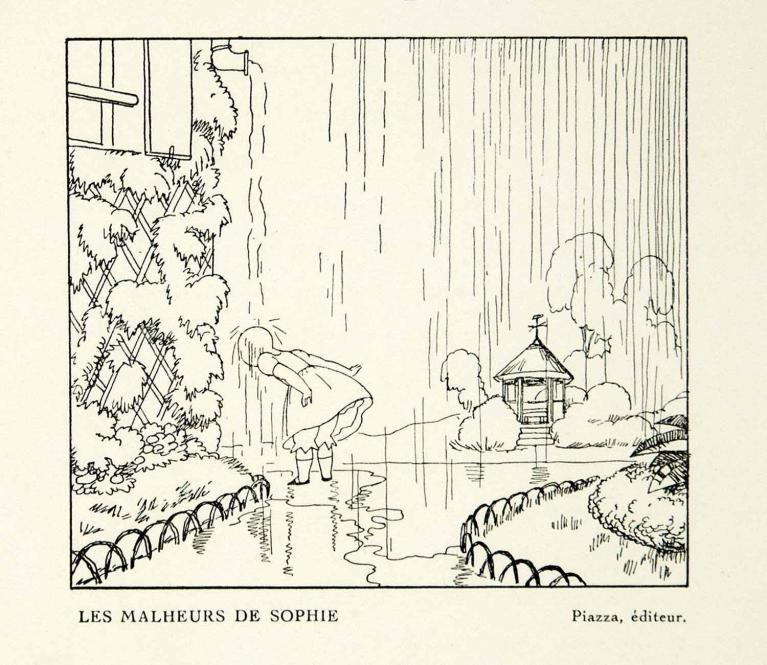

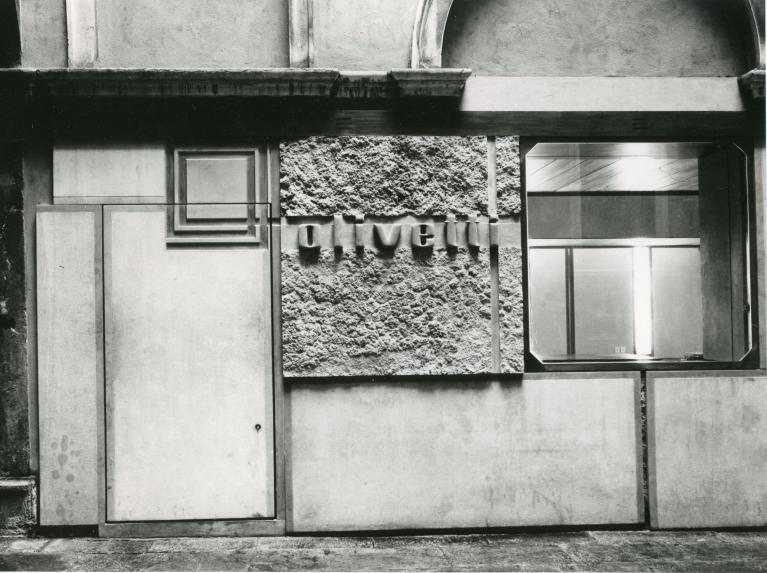

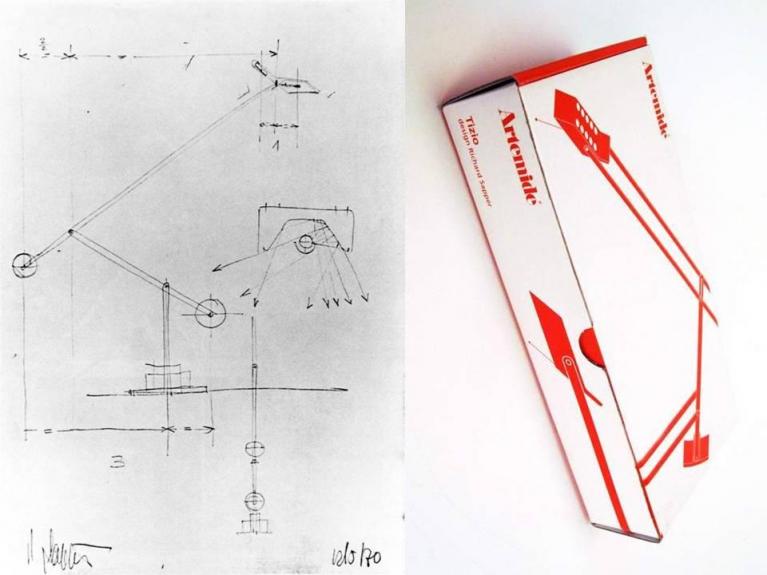

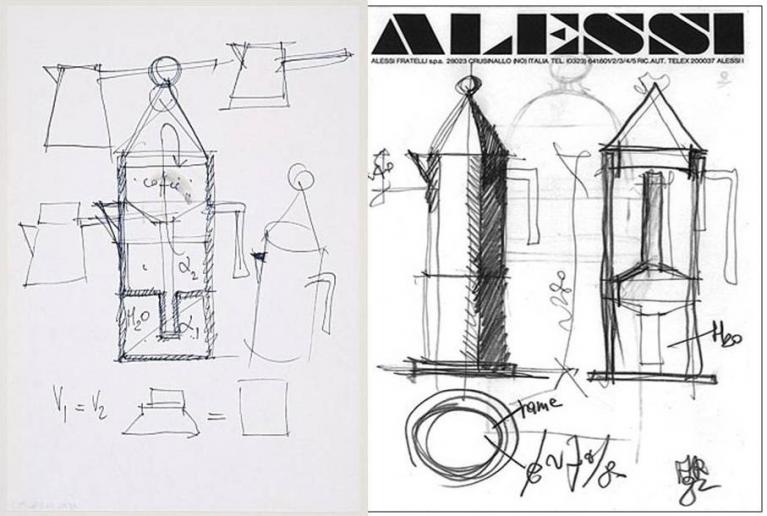

Pinocchio è un impaziente nato che ai gesti lenti del padre preferisce la corsa sfrenata sulle proprie gambette di legno; Tom Sawyer e Huckleberry Finn architettano ogni sorta di nefandezze e disastri pur di contravvenire alle ammorbanti regole del proprio ambiente; la piccola Sophie è vessata dalla saggezza di una madre educatrice tanto buona quanto impietosa; Winnie Foster scappa di casa e si avventura nel bosco per cercarsi un nuovo nome, perché quello che ha è tutto “consumato da tanto che lo chiamano”; Edward, Harold, Selina, Charlotte e Kenneth dall’alto della loro avventurosa vita quotidiana osservano increduli e schifati le assurde attività degli adulti che chiamano gli Olimpii: «torpidi e sbiaditi, e incapaci di interessi vitali e di occupazioni intelligenti: emergevano dalle nuvole, poi svanivano di nuovo per trascinare la loro inutile esistenza in qualche luogo a noi sconosciuto»; Matilde legge per sfuggire alla mediocrità mortifera dei propri genitori middle class; Pel di Carota, Giannino Stoppani e Pippi Calzelunghe preferiscono la morte alla noia, dimensione totalmente estranea entro la quale la loro intelligenza non concepisce di abitare.

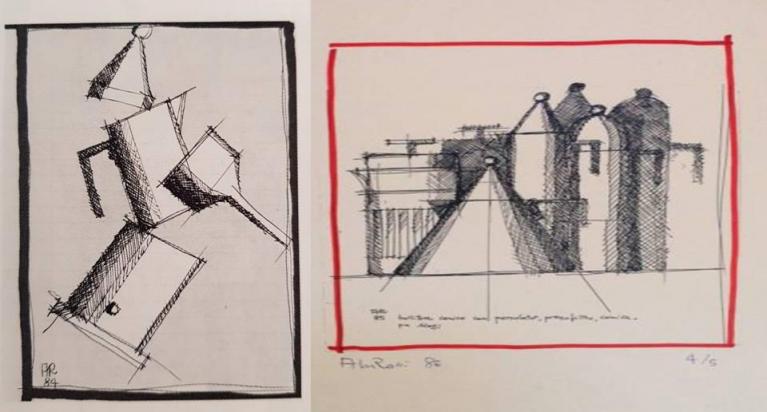

È quando l’infanzia viene scoperta e acquisisce un peso, anche letterario, come spiega Martino Negri nel suo ultimo saggio Pierino Porcospino. Prima icona della letteratura per l’infanzia, che nascono le figure quasi magiche dei ragazzi selvaggi, deputati a scardinare le norme del vivere borghese, proiezioni adulte di quella facoltà arcana e sacra attribuita all’infanzia di ristabilire il contatto con la natura e le fonti più segrete e profonde dell’essere, di cui il più famoso esponente è Mowgli, protagonista de Il libro della giungla di Rudyard Kipling.

In tutte queste storie si direbbe essere la stessa forma biologica del bambino aliena alla noia, la sua stessa fisiologia, un’incapacità radicale dettata dalla forza dell’istinto vitale di un organismo in crescita. È la pulsione allo sviluppo, il suo movimento costante che determina un’opposizione spontanea alla staticità, agli spazi e ai tempi chiusi degli adulti.

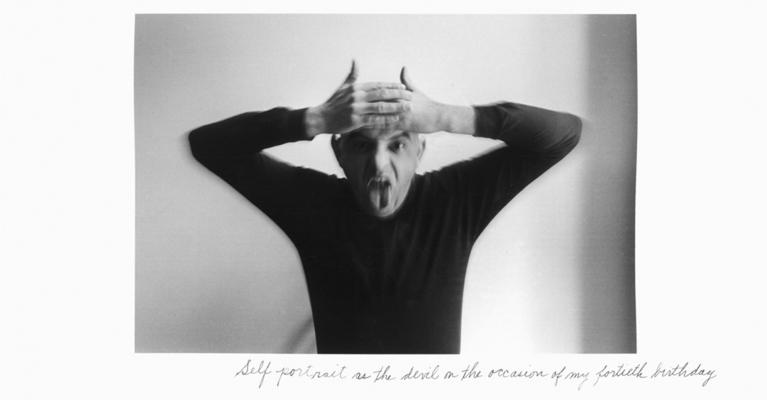

![Giambattista Galizzi, illustrazione (1942) per Pinocchio. Storia di un burattino.]()

Giambattista Galizzi, illustrazione (1942) per Pinocchio. Storia di un burattino.

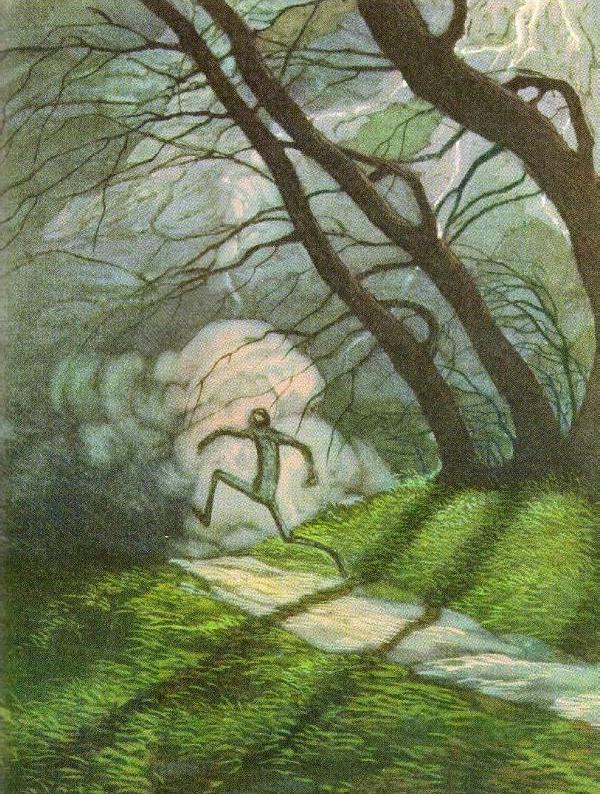

![Norman Rockwell, Tom Sawyer Modern Day, immagine pubblicitaria per la Coca Cola, 1935.]()

Norman Rockwell, Tom Sawyer Modern Day, immagine pubblicitaria per la Coca Cola, 1935.

Ma cos’è esattamente la noia? Verrebbe da dire una reazione dell’essere umano a un contesto, a un ambiente così estranei alle proprie necessità e alla propria natura, così inaccessibile alla propria possibilità di comprensione da risultare estraneo, impermeabile all’attenzione e alla curiosità. La noia appare un congelamento del cuore e della mente, a tal punto frustrati da risultare devitalizzati. Una sorta di chiusura temporanea, una depressione lampo che, indotta dall’esterno, spinge la mente a secernere sulla realtà circostante la patina grigia e spenta della disattenzione, della tristezza, dell’apatia, dell’indifferenza. La noia quindi è un meccanismo di allontanamento, una presa di distanza da qualcosa verso cui si avverte una non appartenenza. Una separazione che spinge il soggetto a isolarsi e a chiudersi, ma al contempo a rientrare in sé, in ascolto e in cerca di una via di fuga. Da questo punto di vista si potrebbe anche dire che la noia è un potente attivatore di identità poiché ha fra le proprie conseguenze il definirsi di un soggetto in opposizione a una presenza o situazione estranea.

I bambini, infatti, nella moderna letteratura per ragazzi si definiscono, sempre, in opposizione agli adulti e al loro mondo, e la distanza che li separa è segnalata quasi sempre dalla presenza opprimente della noia. I regni dell’infanzia, la loro separazione da quella che è la slabbrata e desolata terra della vita adulta, nascono col mondo borghese, cantati da decine di scrittori – Saint-Exupéry, Kenneth Grahame, Edith Nesbit, C. S. Lewis, Natalie Babbit, Astrid Lindgren, per fare solo alcuni dei nomi di coloro che costruirono l’epica dell’infanzia come età dell’oro.

Dunque, se così stanno le cose, verrebbe da chiedersi quando gli adulti abbiano cominciato a considerare la noia, conseguenza del loro modo di vivere e di pensare, un fattore positivo per lo sviluppo dei bambini, ingrediente essenziale della crescita, catalizzatore di qualità indispensabili, quali la creatività, l’immaginazione, l’autonomia. L’altissima qualità annoiante degli adulti dovrebbe, infatti, essere sufficiente a garantire ai bambini una sana, ineliminabile e costante dose di noia.

E allora, come si spiega che gli adulti cerchino oggi occasioni di noia per i bambini e i ragazzi, in una pretesa che in fondo è paradossale?

Quando Walt Disney nel 1955 inaugurò Disneyland, primo dei suoi numerosi parchi tematici, i regni dell’infanzia trovarono la loro realizzazione letterale e materiale, ed è interessante notare che Disneyland prese forma nell'intuizione, precorritrice dei tempi, di un parco dei divertimenti di nuova concezione, creato affinché gli adulti potessero tornare piccoli insieme ai bambini, come affermò lo stesso Disney. Un luogo, cioè, in cui il divertimento non si identificasse più con singole attrazioni, ma con la possibilità di accedere a un mondo immaginario realizzato organicamente hic et nunc, nella realtà, e rispondente unicamente a leggi proprie. Non è un caso che fra i visitatori dei parchi Disney numericamente da sempre gli adulti prevalgano sui bambini.

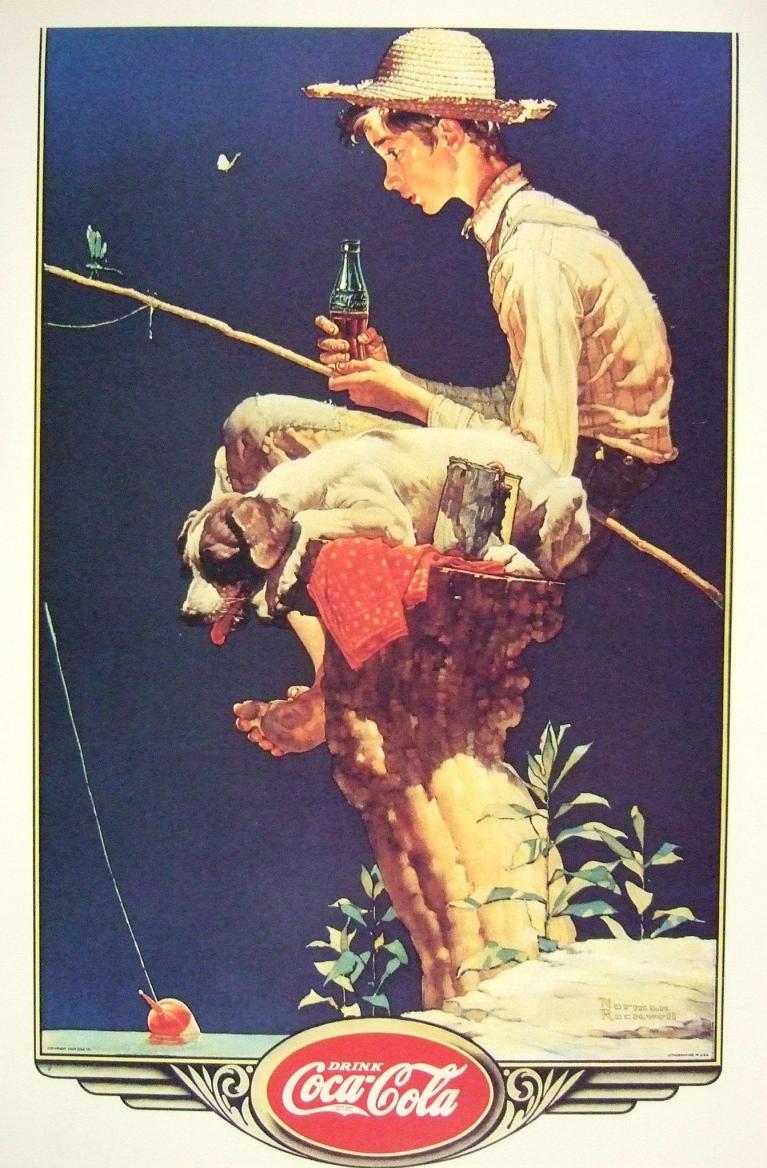

![Jacques Touchet, illustrazione (1930) per Les Malheurs de Sophie, di Comtesse Sophie de Ségur.]()

Jacques Touchet, illustrazione (1930) per Les Malheurs de Sophie, di Comtesse Sophie de Ségur.

![Björn Berg, illustrazione per Emil i Lönneberga, di Astrid Lindgren, 1963.]()

Björn Berg, illustrazione per Emil i Lönneberga, di Astrid Lindgren, 1963.

Se l’industria dell’intrattenimento esisteva già alla nascita di Disneyland, è indubbio che con Disneyland abbia conosciuto un’accelerazione e un cambiamento radicali, e che con Disneyland sia stato sancito il diritto degli adulti a tornare, letteralmente, bambini.

Nel film The Florida Project (in italiano Un sogno chiamato Florida, 2017) il regista Sean Baker mette in scena l’infanzia di alcuni bambini in una zona povera nei pressi di Disneyland, Anaheim. Benché l’area sia degradata e fatiscente è interamente costruita e pensata secondo lo stile di Disneyland – residence, case, centri commerciali, negozi. I suoi abitanti, nonostante la devianza, la precarietà, la mancanza di futuro e di qualsiasi risorsa per sfuggire alla propria condizione, si comportano come facessero parte del grande sogno disneyano, una sorta di sogno americano, ma privo dell’epica della fatica e della conquista, dove il diritto alla felicità cancella ogni responsabilità e memoria, censurando la realtà e la possibilità stessa di dire la sofferenza, e imponendo come unica strategia quella di nasconderla.

È esemplare che la piccola protagonista del film, nel tentativo di sottrarsi ai servizi sociali, cerchi salvezza e rifugio oltre i cancelli di Disneyland, sorta di stato neutrale alle vicende reali che devastano il suo mondo. Una costosissima Disneyland, alla sola portata economica degli adulti, in cui in realtà, a causa del suo stato di indigenza cronica, la bambina non ha e non potrà mai avere accesso.

La cancellazione del discrimine fra realtà e finzione messa in atto strategicamente nei parchi Disney (e addirittura in un’intera area urbana edificata dalla Disney, Celebration, dove la gente abita e vive), costituisce il punto di svolta dell’industria dell’intrattenimento contemporanea il cui fondamentale obiettivo è la costruzione letterale di un immaginario i cui fondamenti teorici si identificano con la promessa di soddisfare tutti i possibili desideri. Una promessa condivisa con l’industria dell’advertising e che si articola in forme diverse, ma è riassumibile nell’invito costante a “non rinunciare mai a seguire i propri sogni” (“I sogni son desideri”, cantava Cinderella), a “vivere fino in fondo le proprie emozioni”, a “essere sempre se stessi”. Non è un caso che oggi qualsiasi attività, non solo di intrattenimento, sia offerta e comunicata come experience attraverso cui costruire se stessi, dallo shopping, allo sport, alla vacanza, al cinema, al teatro, perfino alla ricerca spirituale e alla meditazione. Esperienza che si fonda su uno dei cardini della produzione industriale odierna, non solo mass market: la personalizzazione, ovvero la possibilità per il cliente di costruirsi su misura il proprio ambiente, la propria vita (o meglio ‘stile di vita’) in modo che questo corrisponda più che, semplicemente, ai gusti, all’identità stessa: dalla casa, all’arredamento, al cibo, all’abbigliamento, ai viaggi, agli strumenti di comunicazione, come computer, smartphone, tablet, persino ai libri, ai giochi e ai film, in un processo di riflessione totale, dove l’imperativo di essere se stessiè ribadito e sottolineato in tutte le possibili scelte d’acquisto e non. Si potrebbe anche dire che tutte le attività, compreso il lavoro e la scuola, siano strutturate e organizzate in modo sempre più simile a esperienze di enterteinment, soprattutto negli obiettivi finali che sono quelli di una rassicurante e soprattutto gratificante appartenenza, adesione, identificazione del soggetto al proprio contesto, a ‘se stesso’, senza scarti. La grande esclusa in tutto ciò, è l’esperienza della frustrazione, nemica numero uno di ogni riuscita attività di intrattenimento. Ovvero il processo di costruzione dell’identità avviene, in questo ambito, esclusivamente attraverso processi di identificazione, mai di frustrazione, di contrapposizione.

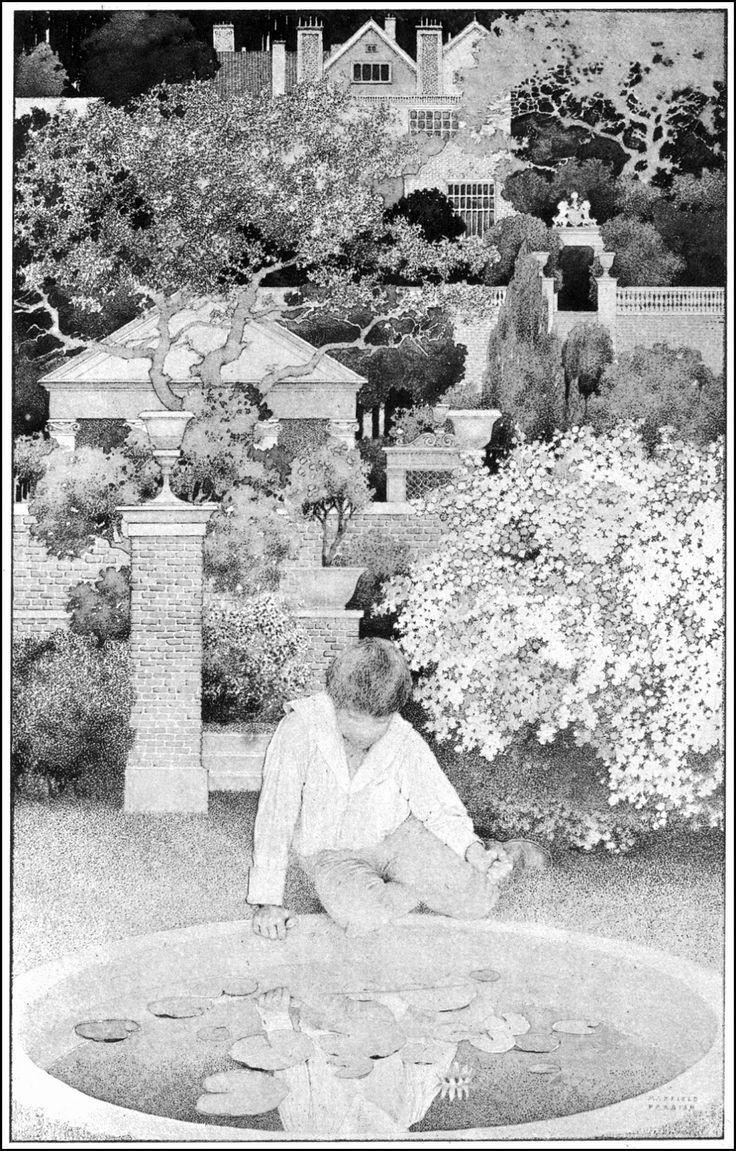

![]()

![Maxfield Parrish, illustrazioni per The Golden Age, di Kenneth Grahame, 1900.]()

Maxfield Parrish, illustrazioni per The Golden Age, di Kenneth Grahame, 1900.

Con l’avvento della moderna industria dell’intrattenimento, nella quale si riflettono i grandi cambiamenti sociali, economici e culturali intervenuti dopo la seconda guerra mondiale, il rapporto fra le generazioni è completamente cambiato. Oggi, il tempo dei bambini e dei ragazzi è organizzato dagli adulti in modo diverso rispetto al passato nel quale la famiglia aveva il compito di indirizzare la crescita, facendo in modo che i bambini imparassero a rispettare e frequentare i tempi e i luoghi collettivi e sociali del lavoro, della scuola, della strada, della città, del commercio eccetera. Oggi la famiglia non è più il luogo deputato dalla società alla trasmissione dei comportamenti condivisi collettivamente. La famiglia è un luogo affettivo prima che educativo, dove adulti e bambini stanno prima di tutto insieme, nella condivisione di affinità, piaceri, gusti, intrattenimenti, esperienze. Non è la condivisione sociale il collante della famiglia, ma l’affettività che giorno per giorno crea lo stile familiare, spesso giocato intorno alle personalità dei figli che stanno crescendo con i quali si instaura un rapporto paritario dove le differenze di età e di ruoli si annullano. L’esperienza della frustrazione vissuta dai bambini all’interno della famiglia, e legata all’apprendimento di norme, regole, abitudini, si è ridotta significativamente con il tramonto della funzione educativa, lasciando spazio all’esperienza della gratificazione legata all’affettività e alla condivisione.

Il processo della trasmissione, infatti, che un tempo era garantito come dovere specifico e di cui la famiglia era socialmente investita, è diventato casuale, non più legato a un compito ma a contingenze e scelte individuali, e può non verificarsi affatto, e questo trasversalmente, in tutte le classi sociali, da quelle più disagiate alle più colte e benestanti. Quello che conta è fare esperienze insieme, e fare in modo che i bambini facciano il maggior numero di esperienze nuove, piacevoli, divertenti, arricchenti, educative, istruttive. In questo contesto, la trasmissione del sapere adulto alle giovani generazioni è accessoria, non occupando più un ruolo di primo piano, e soprattutto non essendo più richiesta dalla società, organizzata sempre meno come comunità, e sempre più come aggregato composito di entità individuali. La debolezza delle istituzioni come la scuola, deputate all’educazione e all’istruzione, in questo senso è sintomatica. Unici organismi preposti da ciò che rimane dello Stato sociale a garantire il processo di trasmissione culturale di norme, comportamenti, saperi, le scuole sono sempre più spesso avvertite dalle famiglie come inadeguate ai propri compiti, e in aperto conflitto con le culture familiari. Il problema è che la scuola è un’esperienza complessa, che prevede fra le sue esperienze anche quella della frustrazione, poiché inevitabilmente è il luogo in cui l’individuo, lasciato l’alveo familiare, fa il proprio ingresso nel gruppo, nella società, con tutte le problematiche del caso.

![Sean Baker, The Florida Project, 2017.]()

Sean Baker, The Florida Project, 2017.

![Gabriel Pacheco, illustrazione per El libro de la selva, di Rudyard Kipling, Editorial Sexto Piso, 2013.]()

Gabriel Pacheco, illustrazione per El libro de la selva, di Rudyard Kipling, Editorial Sexto Piso, 2013.

È in questo quadro che va a mio avviso contestualizzata la necessità avvertita da numerosi adulti, in particolare da coloro che sono implicati nei processi educativi, insegnanti, educatori, genitori eccetera, di ricostituire l’esperienza della noia e restituirla ai bambini e ai ragazzi come ineludibile momento di crescita per scoprire, attraverso esperienze di costruzione autonoma, la propria identità. E tuttavia, sebbene questo invito sia condivisibile, mi pare sia necessario rilevare le fondamentali differenze fra il ruolo che ha avuto la noia, esaltata da tanta letteratura per l’infanzia, nella formazione dell’identità infantile, e l’esperienza della noia che può fare un bambino oggi, considerata la radicale diversità dei contesti storici, culturali e sociali in cui la noia matura.

Un buon esempio, in questo senso, è Un grande giorno di niente, libro da cui mi è stato proposto di partire per questa riflessione sulla noia, in occasione di una conferenza che si è tenuta il 25 maggio scorso al MUSE di Trento, organizzata da Hamelin Associazione e Cooperativa La Coccinella, durante il Festival 1, 2, 3 Storie!. In questo albo illustrato, l’autrice, Beatrice Alemagna, pur riallacciandosi alla tradizione letteraria dell’infanzia come età dell’oro, legata alla natura, oltre che alla noia come canale di accesso a esperienze di selvatichezza e di scoperta identitaria, mette in scena una situazione attuale. La storia comincia così:

Eravamo lì per la centesima volta.

Io e mia madre nella solita casa di vacanza.

Con la solita foresta. E la solita pioggia.

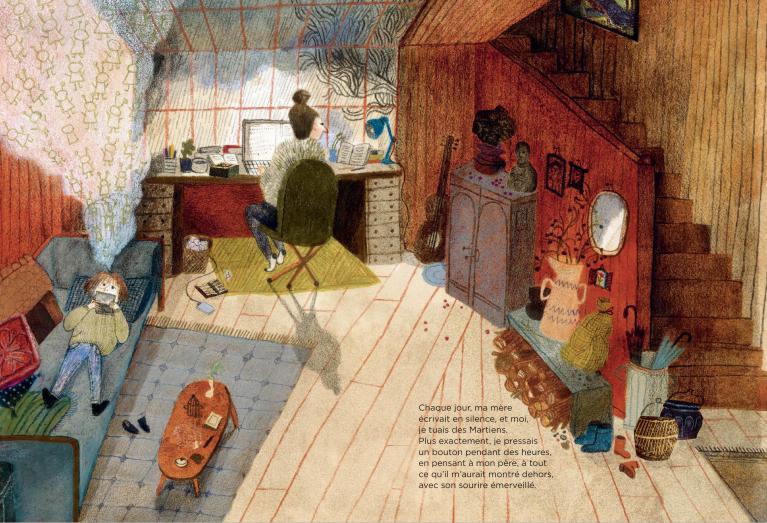

Ogni giorno mia madre scriveva in silenzio, mentre io uccidevo i marziani.

Schiacciavo un bottone, per ore, pensando a mio padre, a tutto quello che mi avrebbe mostrato fuori di qui. Un sacco di meraviglie.

In scena ci sono una madre e un figlio, ma anche una casa di vacanza, un oggetto – un videogioco –, e tutto intorno un ambiente naturale lussureggiante.

Il bambino si annoia: la madre è costantemente impegnata a scrivere al computer, e il luogo in cui si trova non gli riserva alcuna sorpresa. La sua risposta alla noia, quindi, è un videogioco. Irritata dalla passività del figlio, la madre lo sgrida, obbligandolo a uscire di casa, e strappandogli il gioco di mano: «Smettila con quel gioco! Devi proprio stare lì tutto il giorno a non far niente?». Il figlio riafferra il videogioco e precipitosamente esce di casa, sotto una pioggia scrosciante: non per ubbidire alla madre, ma per sottrarsi alla sua invadenza.

È interessante notare che nelle prime pagine, madre e figlio sono sostanzialmente vestiti uguali ed entrambi alle prese con oggetti tecnologici – nel caso della madre, per lavoro; nel caso del figlio, per intrattenimento. Se secondo il modo di vedere adulto, il lavoro legittima il computer, il tempo libero non autorizza il videogioco. Tuttavia, se si prova a cambiare punto di vista, non è difficile comprendere come un bambino che veda un adulto passare ore al computer, non trovi niente di strano a occupare il proprio tempo con un videogioco. L’elemento nuovo, nella situazione narrata, è proprio il videogioco: quel «schiacciavo un bottone per ore» allo scopo di uccidere marziani, fa prendere una nuova direzione al tema della noia. Sarà solo nel momento in cui il bambino, fuggito di casa, perderà il gioco nel laghetto, saltando sui sassi, che avrà accesso alla conoscenza della natura, rappresentata qui come ripidissima discesa ‘infera’.

In questo albo, l’atmosfera della storia, l’esperienza emotiva del protagonista sono raccontate dalle immagini più che dal testo, che ha quasi esclusivamente funzione di trama. Sono le immagini a trasmettere al lettore la qualità dell’avventura, il carattere dei personaggi, degli oggetti, degli scenari. Il videogioco è rappresentato con ironia da Alemagna come un generatore seriale di marziani tutti uguali, che escono dallo schermo in una proliferazione atona e ripetitiva, tratteggiati in modo elementare, privi di carattere e identità. La presenza dell’oggetto è sempre accompagnata da questa emorragia incontrollabile di ideogrammi. Nella prima immagine, in cui si vede il bambino steso sul divano maneggiare il videogioco, il flusso di marziani non esce dallo schermo, bensì dalla sua testa, in una sorta di processo di trasmissione telepatica dal mezzo tecnologico ai pensieri.

Inoltre, se il bambino attribuisce la noia, come si evince dalle sue parole, a una casa e a un luogo definiti come ‘soliti’, nelle illustrazioni la ricchezza di dettagli fa sì che sia la casa sia la natura circostante siano articolate in forme dettagliate e inconsuete, descritte da particolari seducenti.

![]()

![]()

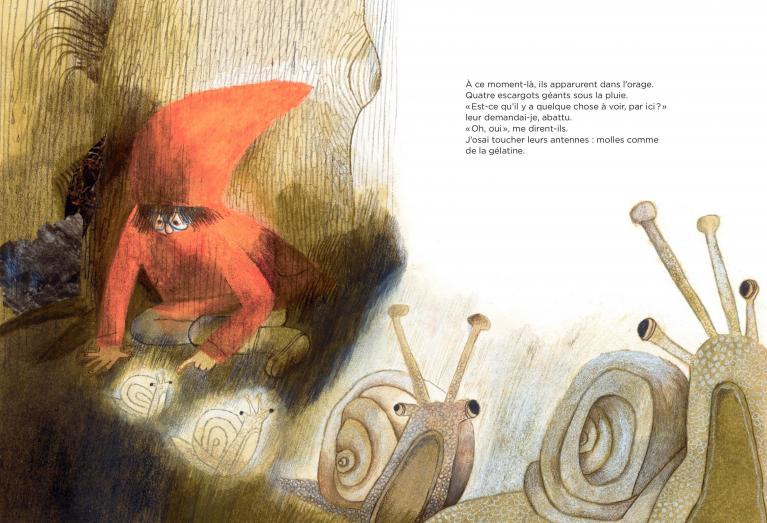

![Beatrice Alemagna, Un grand jour de rien, Albin Michel Jeunesse 2017 (edizione italiana Topipittori).]()

Beatrice Alemagna, Un grand jour de rien, Albin Michel Jeunesse 2017 (edizione italiana Topipittori).

La situazione narrata è nuova, rispetto alla letteratura precedente in cui nessun adulto avrebbe mai dovuto preoccuparsi di spingere un ragazzino all’avventura, spontaneamente cercata grazie alla noia provocata dalla presenza adulta e dalle sue convenzioni. Lo spazio della noia qui è stato occupato dall’intrattenimento, ma non solo: anche da una presenza adulta che ha canonizzato nell’avventura la reazione corretta dei bambini alla noia. Il comportamento che la madre si aspetta dal figlio annoiato è quello avventuroso: vorrebbe che suo figlio uscisse di casa, facesse movimento, scoprisse, esplorasse, proprio come hanno sempre fatto i bambini liberi e creativi, selvaggi nei libri per ragazzi. Il figlio si ribella a questa visione, a un’avventura diventata convenzione, e per questo, paradossalmente, si allontana da casa. Lo spazio libero della noia, è stato occupato non dalla libertà dell’avventura, ma dal suo ‘obbligo’. Paradossalmente, la madre diventa prescrittiva nel momento in cui il figlio sceglie un passatempo casalingo.

L’avventura in questo modo per il bambino non si configura come una reazione al conflitto con un mondo adulto noioso, ma paradossalmente come risposta ai suoi desiderata. Se il bambino fugge da casa è per mettere in salvo il videogioco, non per desiderio di avventura. Solo nel momento in cui il bambino smarrisce il videogioco, ha accesso a una dimensione di libertà che esclude la madre. E potrà accorgersi davvero di quello che ha intorno senza che questo corrisponda alle attese adulte. Il territorio della noia e dell’avventura, ci dice questo libro, devono essere vergini, inesplorati se aspirano all’autenticità, senza interferenze adulte. L’avventura è avventura solo se è autonomia, rischio, scelta personale, azzardo, solitudine (di cui è emblematica l’immagine in cui il bambino cade, rotolando lungo un prato in pendio).

È soprattutto grazie a un apparato visivo di grande forza e sottigliezza che l’autrice del libro conduce il livello di narrazione più interessante di questa storia. Beatrice Alemagna per le immagini sceglie una chiave fiabesca e allucinatoria a rappresentare la dimensione psicologica e sentimentale dell’esperienza infantile. La cappa arancione fosforescente che il bambino indossa durante l’avventura rimanda a uno dei più celebri personaggi di fiaba, Cappuccetto Rosso, introducendo a un’idea di natura, come selva da attraversare e in cui smarrirsi, al tempo stesso attraente e minacciosa, ambigua, misteriosa. Se nella casa le proporzioni di personaggi, oggetti e ambienti sono realistiche, nella natura ogni misura è nuova e sovvertita, come mostra una delle immagini finali in cui il bambino vede tutto al contrario, sdraiato sul cielo con il bosco rovesciato sopra la testa. Lumache e funghi appaiono giganteschi, veri e propri personaggi che interagiscono con il protagonista da pari a pari. La luce cupa del temporale è rotta da strani raggi di luce, quasi fantascientifici, così come la materia oscura della terra è accesa da corpuscoli brillanti che il bambino scopre attraverso il tatto, immergendo le dita nella terra.

L’avventura del protagonista si conclude con il ritorno a casa della quale questa volta il bambino apprezza l’atmosfera protettiva e accogliente, connotata da un silenzio che anziché risultare opprimente e separare madre e figlio, li accomuna: «Per la prima volta stavamo ascoltando lo stesso silenzio» osserva, scegliendo al contempo di lasciare intatta questa dimensione, senza necessità di raccontare ciò che gli è accaduto. Ed è significativo che il bambino scelga di non condividere, se non attraverso il silenzio, la propria esperienza. L’avventura che ha vissuta rimane un segreto.

![]()

![]()

![Beatrice Alemagna, Un grand jour de rien, Albin Michel Jeunesse 2017 (edizione italiana Topipittori).]()

Beatrice Alemagna, Un grand jour de rien, Albin Michel Jeunesse 2017 (edizione italiana Topipittori).

Un grande giorno di niente offre diverse chiavi di lettura e indubbiamente, come accade per molta letteratura per l’infanzia, in modo particolare illustrata, la chiave adulta può essere molto diversa da quella infantile. Se un genitore si concentrerà soprattutto su quello che parrebbe essere il messaggio centrale – natura vs tecnologia –, gratificato all’idea di un libro che esorta i piccoli a essere avventurosi, a scoprire la bellezza e ad abbandonare tecnologie vissute come minacciose per la salute dei figli, i bambini disinteressati alla pedagogia della noia e ai suoi messaggi didascalici, possono trovare interesse in una visionarietà di rappresentazione che corrisponde a un punto di vista che praticano quotidianamente: per esempio la piccolezza di un protagonista ritratto in un universo arduo e dalle dimensioni immense, o l’incontro magico con presenze e figure a cui sono attribuite dimensioni diverse da quelle reali. O, ancora, una disubbidienza e una frustrazione che si mutano in scoperta.

Qualche tempo fa un bibliotecario mi ha scritto per informarmi che durante il concorso annuale SuperElle, organizzato da alcune biblioteche lombarde, Un grande giorno di niente, fra sessanta libri in lizza, è risultato l’albo più votato dai bambini di tre istituti di primaria. Questa preferenza infantile mi ha fatto riflettere, soprattutto in relazione ad alcune critiche ricevute dal libro, avvertito come didascalico rispetto al tema trattato (o meglio, alla lettura adulta di esso fatta). Sono certa che la ragione per cui un bambino può trovare questo libro interessante poco ha a che vedere con la condanna della tecnologia e molto con un universo infantile rappresentato come contraddittorio, imperfetto, straniato, sbilenco, pericolante, umoristico, che nel segno inconfondibile di Beatrice Alemagna trova un’interprete magistrale.

Martino Negri nel già citato saggio Pierino Porcospino. Prima icona della letteratura per l’infanzia, spiega con chiarezza, rifacendosi alle parole, fra gli altri, di Comenio, Heinrich Hoffmann e Walter Benjamin, come nei libri illustrati per l’infanzia, e in particolare negli albi, le immagini, svolgano un ruolo centrale nella narrazione, particolarmente vicine alla percezione e alla sensibilità dei bambini e determinanti, pertanto, nella ricezione e interpretazione della lettura. Pierino Porcospino, in questo senso, risulta «una figura emblematica e rappresentativa della letteratura per l’infanzia, in quanto territorio di incontro e di scontro tra istanze educative e tensioni estetiche, nonché tra intenzioni autoriali ed effetti sul lettore…».

Considerazioni importanti, queste, che mettono in luce come l’intera storia della letteratura per l’infanzia sia attraversata dalle questioni fondamentali dell’hidden adult, «l’autore del racconto, l’adulto nascosto tra le pagine del libro, con il suo carico di tensioni, idee, esperienze, e della dual audience, il doppio pubblico cui il libro idealmente si rivolge, ovvero i bambini per quali la storia è concepita e gli adulti che gliela leggono.»

Un dato di fatto da cui non è possibile prescindere nella valutazione di questa letteratura e che ha il grande merito di mettere in luce un aspetto fondamentale nella considerazione dell’infanzia e dei libri a essa destinati: la necessità di un approccio “non sentimentale” che preservi la fondamentale distanza fra adulti e bambini e sottolinei l’alterità dell’età infantile rispetto a quella adulta.

![Beatrice Alemagna, Un grand jour de rien, Albin Michel Jeunesse 2017 (edizione italiana Topipittori).]()

Beatrice Alemagna, Un grand jour de rien, Albin Michel Jeunesse 2017 (edizione italiana Topipittori).

Una questione di metodo che andrebbe adottata senza incertezze, e che su molte questioni aiuterebbe a tenere uno sguardo lucido e attento, oltre che una giusta distanza e una consapevolezza dei processi proiettivi in atto. A partire, per esempio, proprio dalla questione della noia, che mostra tutta l’ambiguità della relazione adulto-bambino: un mondo adulto che da un parte lascia sempre meno libertà ai bambini, non solo nell’ambito dell’intrattenimento, accompagnato da una iper produzione di gadget e intrattenimenti studiati ad hoc per riempire tutti i vuoti del tempo e dello spazio infantili, e che dall’altra, in ambito pedagogico, attraverso una visione terapeutica della noia, medicalizza l’avventura, sottraendola ai bambini come spazio di libertà autentico che nasce da una distanza, un’incomprensione fra adulto e bambino, entrambe generatrici di identità e di infinite occasioni di conoscenza, di sé e del mondo.

«Niente sembra mai interessante, quando ti appartiene: lo diventa solo quando non è tuo» scrive Natalie Babbit, grande autrice per l’infanzia, in La fonte magica, romanzo la cui protagonista, annoiatissima, scappa felicemente da un ménage familiare verso la grande foresta dell’avventura. Forse gli adulti dovrebbero cominciare a pensare seriamente a rinunciare all’impulso di “dare tutto” ai bambini: un’offerta che ha tutta l’aria di una minacciosa sindrome di controllo, una pienezza che forse riguarda più il loro vuoto, che quello dei bambini, riempito a dismisura. Forse dovrebbero lasciarli più vuoti, questi spazi e questi tempi dei bambini, soprattutto della propria presenza.